国之大事,在祀与戎。城墙、城门作为古代城市防御体系的重要构筑物,在千百年的历史长河中,既定格了我们的城市空间格局,也留下了深远的社会影响,交通、地名皆在其列。

重要的城门,不仅是城市交通的绾毂之地,更是盛极一时的文化景观。对于重庆老城,位于重庆古城最东处、两江交汇处的朝天门,其地位可想而知。

远不止于一城门

九开八闭的重庆城固于明代,前后历经四次大建,多次培修。最早系统记载重庆城九开八闭城门的当属明正德年间的《四川志》,其卷13《重庆府》载:

“本府石城,因山为城,低者垒高,曲者补直,洪武初指挥戴鼎重修,高一丈八尺,周围二千一百三十六丈。门一十七,曰朝天、翠微、东水、通远、金汤、定远、南纪、凤凰、金子、仁和、太平、出奇、大安、临江、洪崖、千厮、福兴,开九闭八。”

以上城门命名各有寓意,但谓之朝天者非重庆独有。“天下州郡城门之向帝都者,素号朝天门”,这样的说法由来已久。唐代的简州(今四川简阳)就有朝天门,曹学佺在《蜀中广记》卷8引《碑目》曰:

“《郡守璧记名氏》始唐贞观十三年,见刘左史《折柳亭记》,亭在朝天门外,旧名情尽桥(位于今四川简阳)。”

宋代重庆居然也有另一朝天门。咸淳元年(1265),忠州因度宗潜藩升为咸淳府,迁治皇华洲,知府常庆福为增强防御,对皇华城进行培修,其手下作有《金鱼堡记》勒碑纪功,《全蜀艺文志》卷40录此文曰:

“越明年,仍岁丰穰,侯乃经营,朝天门之上建一大堡,使外势陡绝,足以壮窥阚之谟,内势砥平,足以严矢石之备。”

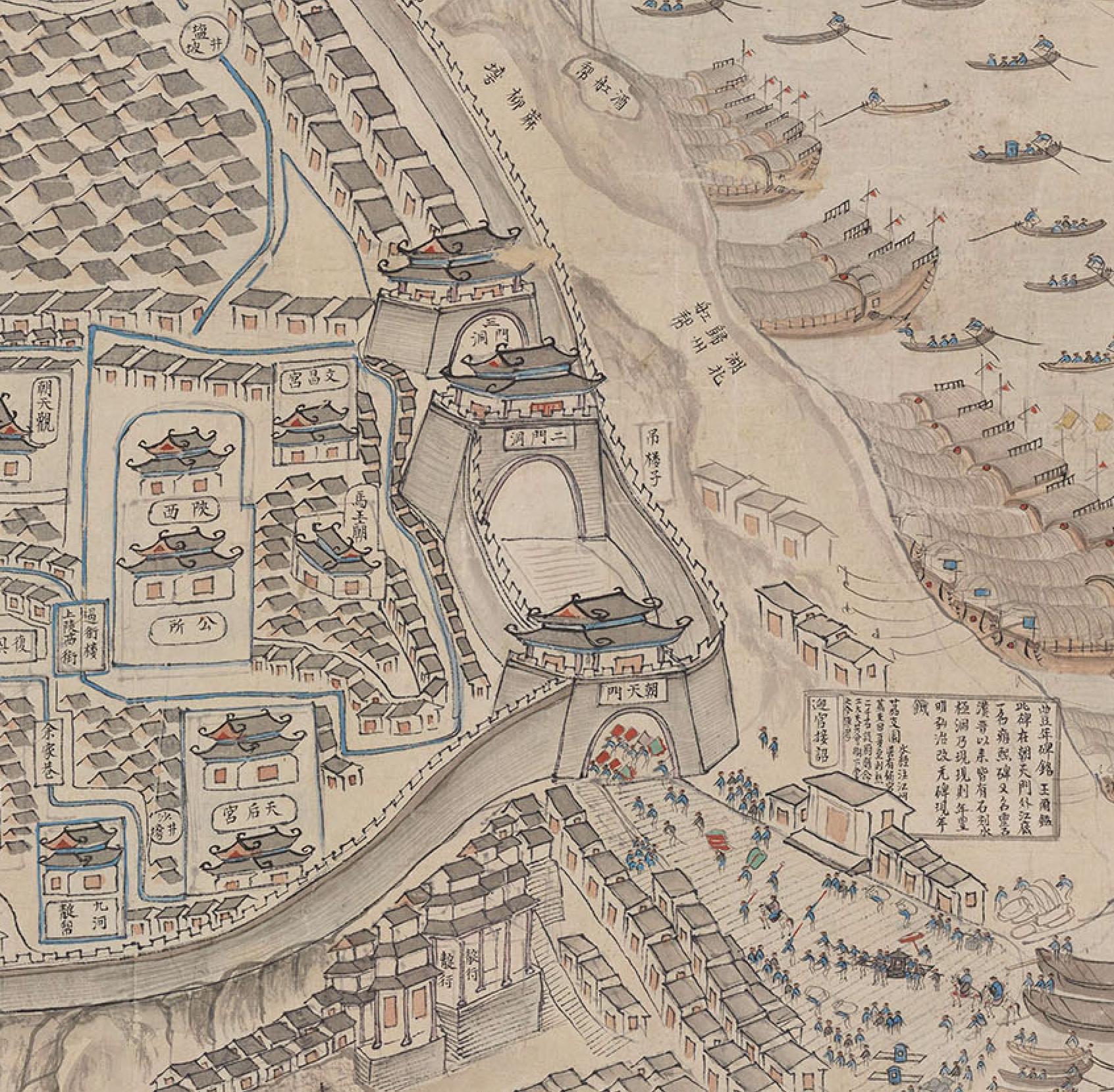

张云轩版《重庆府治全图》中朝天门一带,图中的朝天门仅有瓮城,未见其他门洞,码头和靠大船处近于嘉陵江。

扼守于大江(长江)、小江(嘉陵江)交汇处的朝天门,自然不同于一般的城门,首先它是重要的战略防御之门。《明太祖实录》卷66(洪武四年六月癸卯)载:

“中山侯汤和至重庆,会德庆侯廖永忠,以兵驻朝天门外。是日,明升面缚啣璧,与母彭氏及其右丞刘仁等,奉表诣军门降。”

汤和、廖永忠在洪武四年平夏之役中,就曾兵临朝天门外,战火想必燃及此处。

其次,在水运为主要运输的古代,朝天门还是水运驿站的重要驿站。《经世大典•站赤》记载,自成都达江陵的水驿中,重庆设有“朝天站”。

重庆开埠,川江开航,机动船得以靠近朝天门,人、物资让朝天门的码头再火了一把。民国五年(1916)毕业于北京高等师范学校的华阳人张大鉌,在求学期间“由蜀之京,往返凡三”,其著的《巴蜀旅程谈》[1]对由峡路进出蜀地之情况记录颇详,其中谈道:

“朝天门在重庆东北,自船登岸者多由此门出入。”[2]

自晚清起,通过朝天门往来重庆城者,络绎不绝。而对于本地人,朝天门外的沙嘴还是公共活动的好去处,比如迎春一事,县令也积极参与。乾隆年间《巴县志》卷十“风土”载:

“正月立春,先一日,县令迎春于东郊,在朝天门外。”

故纸旧影见轮廓

朝天门,大码头,迎官接圣。口口相传的重庆城门歌谣,唱出了朝天门功能和作用,但朝天门究竟长什么模样,我们却无法从文字中知晓。相比较于三个版本的府治全图,晚清重庆民间人士所绘的《渝城图》,更生动地刻画出了朝天门的场景。二门洞、三门洞都与同期或后期遗留的地名吻合。

《渝城图》中朝天门一带,绘者形象画出了朝天门的轮廓和迎官接圣的场景,并对附近的灵石碑也有描述。

1839年,照相术诞生于欧洲。1883年,重庆最早的照相馆“均昌和”在江家巷诞生,但是重庆的早期照片,主要来自西方人之手。

开埠之后,大量西方人进入重庆,他们被四川盆地的财富和神秘所吸引,前仆后继地踏入这里的山川河流,窥探这里的风土人情,朝天门作为当时重庆城的地标,自然也是他们影像的捕捉对象。

1900年前的某一年,朝天门,当日正在举办赛龙舟活动

这是最早能够清晰看见朝天门周边的轮廓,并能够界定时间的照片。此图出自Joseph Kürschner(约瑟夫·库施纳)编辑的《Deutscher Kolonialbesitz in China》(《中国国土与子民》,此卷成于1900年,全书三卷,后两卷成于1901年)一卷书中,此书并无重庆的描述,只是配了一张能够反映中国端午节风俗的重庆照片,可见这位后来“德国国家文学”丛书编委,对此图、此景、此城的理解和认同,这或许是很多德国人看到重庆的第一印象。

美国卫理公会的传教士威尔逊·爱德华·曼利(Wilson Edward Manly)拍下的朝天门附近,拍于1896—1906年之间

往后,前来重庆的传教士和考察者都陆续拍有不少朝天门,其中美国卫理公会的传教士威尔逊·爱德华·曼利(Wilson Edward Manly)拍下的朝天门聚焦点以朝天门一门洞为中心,观者可以清晰看见城门楼和交通组织方式,也可反推出两江交汇的壮阔景象。

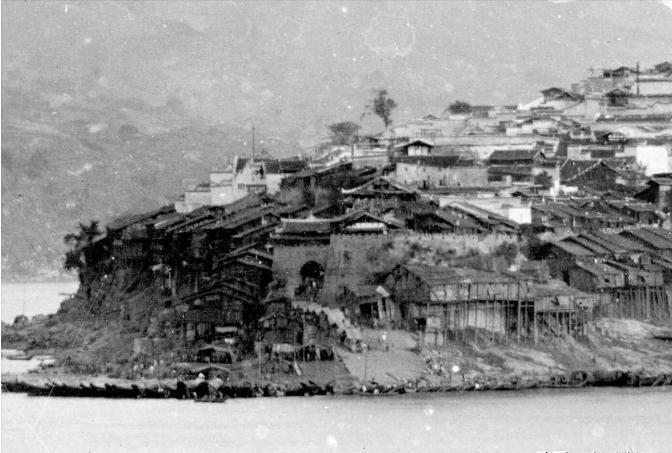

美国芝加哥大学东方教育考察团托马斯·张柏林(Thomas Chrowder Chamberlin)、罗林·张柏林( Rollin Thomas Chamberlin)父子留下朝天门老照片,拍照的点位比较低,从江边的沙洲远眺朝天门,图中朝天门的一门洞以及第二门洞的门楼皆清晰可见,同时也看出了长江枯水季节朝天门的雄伟。更早期的阿奇博尔德·约翰·立德乐(Archibald John Little)夫妇也拍下了类似场景的照片。

美国芝加哥大学东方教育考察团托马斯·张柏林(Thomas Chrowder Chamberlin)、罗林·张柏林( Rollin Thomas Chamberlin)父子留下朝天门老照片,拍于1909年

1906年,日本山川早水曾从水上拍了朝天门的轮廓,可惜照片清晰度不够。以上几位主要从建筑和城市关系,拍下朝天门的轮廓。而1907年抵达重庆的一个法国考察团则不同,他们蹲守于朝天门一带,拍下了周边满是市井气息的场景,有卖猪肉的屠夫,有卖灯芯草的小贩,有等待生意无果发呆的伙计。其中一幅,镜头下的朝天门城门下不远处俨然一个大型的集市,几个妇女正在做着针线活,旁边的老夫人的篮子,兜售着不知名的商品,临时的棚状住宅成片,与背后若隐若现的朝天门城门楼和城墙形成了鲜明的对比。此图后被收录为RICHARD(理查德)公司制作立体照片明信片中,用于向全世界传播东亚。

1907年,法国一考察团镜头下的朝天门一带,中间上方可见朝天门的一门洞(作者自藏明信片)

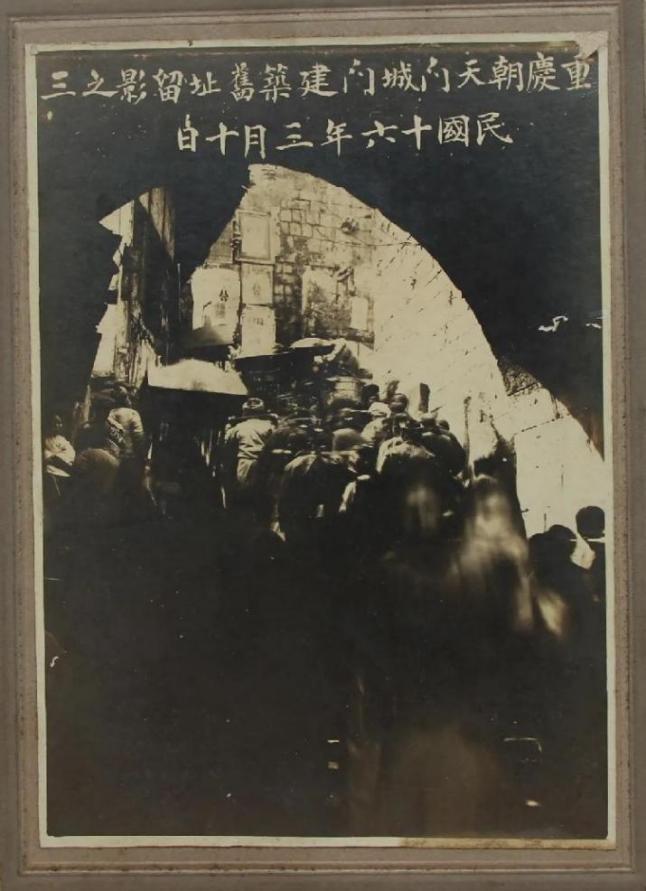

1927年,朝天门码头重新建设,其中最重要的举措就是拆除了瓮城,仅有重庆督办公署工务局局长傅友周留下朝天门门洞的一张老照片。1929年,四川军阀刘湘邀请西人前来修建机场,该考察团沿着长江一路拍摄,并在朝天门码头下船,沿着朝天门一直走到太平门,拍下了沿途的景观。这张朝天门是船还没有靠岸时拍下的照片,图中俨然没有瓮城的痕迹,码头靠岸处沿长江段被众多小木船所围,朝天码头的准确位置还是位于嘉陵江一端,这与1929年《重庆市区地形图》所标注的朝天码头位置也符合。扩建后的朝天码头一直延续到中华人民共和国建立初期,只是穿梭于城门洞人的衣着不同而已。

1929年的朝天门码头,城墙上隐约可见朝天码头的字样(瑞士地质学家阿诺德·海姆(Arnold Heim)摄于1929年)

这张摄于1927年3月10日朝天门城门建筑旧址留影疑是朝天门的一门洞,这是相机离朝天门城门最近的一张照片。(此图来自上游新闻2020年3月19日《老照片定格傅友周的重庆岁月》一文)

最忆是两江交汇

古今一体,人性相通。两江交汇,一清一浊,如此景观,非今人所独揽。古人诗文早有潮涨潮落已被各类人群关注,清人康熙进士龙为霖留下《两江争涨》,诗曰:

渝州雄势古无两,双江会拥孤城上,兆姓浮家蹲片石,巨灵跋浪抵一掌。

水落三冬常激湤,桃花春涨差滉瀁。此消彼长虽互让,入夏已用戒舟染。

有时合势骇汹涛,何异滕薛爭雄长,主宾更无礼可择,蛮夷江性姿一往。

城如片叶随波荡,右冲左击真漭沆,两崖浑莫辨马牛,千般真恐沦象間。

忆昔庄周夸河伯,召南诗人歌汉广,岂如此地两江齐涌出,怒扫荆襄同臂搜。

好乘长风破远浪,瞬息千里若寻丈,银河直上问取支机石,归向巴人笑说天门开荡荡。

此诗不乏豪放之意,咏景咏城,更以“天门开荡荡”点出朝天门的开阔视野和宏大气象。

1940年4月,作家凯礼来到四川,在《巴蜀见闻录》[3]中记载:

“重庆的朝天门,左边是嘉陵江,右边是长江,城门虽已拆除,由地图上看来,此门的位置恰在两川汇合点的中央,好似仰着脖子朝天望,可谓名副其实。”

凯礼观察细致,还详细描写了朝天门处江水交融的场景:

“在枯水的时候,嘉陵江的水是绿色的,长江的水是黄褐色的,由朝天门至嘉陵江北面的江北城,两水一清一油,成一直线,绝不相混,有时绿色水为黄色水所包围,形成一圆圈,一圈一圈地随流而下,蔚为奇观!”

寓居重庆的下江人,难免不惊叹于两江交汇的壮观。高绍聪在《陪都重庆素描》[4]一文中,专门写朝天门的水势:

“重庆城南面长江,北面嘉陵江,由西向东流,一年之中,一刻没有停止,两条江水流到重庆东角汇合,再向东流,但是汇合后的水,冲击很为可怕,在秋天涨水的时候,就有惊涛澎湃的样子,发出一种声音,有万马奔腾的巨响。”

兴建设而拆瓮城

自20世纪20年代,全国掀起了拆除城墙、修建马路的市政新风,重庆也不例外,最早是杨森拆了临江门。后潘文华主政重庆,相继拆除了朝天门、通远门、储奇门的城门或者整个瓮城。

1927年9月24 日,朝天门码头、嘉陵码头相继完工,作为新重庆商埠建设的一件大事,商埠督办公署举办了盛大的落成典礼。

当日的嘉陵码头上,人山人海,来自军政、法团、乡绅等各界人士纷纷到场,时川东实际控制者刘湘未能亲临,唐式遵替他发表演说:

“今日嘉陵、朝天两码头告成,是渝市交通上之一大纪念。潘督办之能成此两码头,亦非有决心,有毅力,万做不到的,尤其是非有各工程师,及专门人才,与夫地方法团之赞助亦万做不到的,就重庆一地说,如将沿江码头修成,则水路交通己无缺陷。”

随后潘文华报告了嘉陵、朝天码头的修建经过,并延伸演讲了自己的市政计划。

“又以本埠三面临江,水道交通,频为重要,乃从事建修嘉陵码头、朝天码头,以利商货之转输,轮帆之停泊。”

可见,码头只是潘文华市政计划的一小步,轮船停泊、商业流通才是更长远的事情。

“为级障双江朝天旧说小河口,一提呈千古勒石新开大码头。”

这是四川盐运使陈国栋写的贺联,点名了朝天门处的小河口,将演变成未来的大码头。前来祝贺的还有各大商帮和同业组织。

朝天、嘉陵码头意义重大。在此半年前,潘文华就对重庆码头做了基础判断:

“彻查重庆商埠,地当两江汇流,环城河岸,岩面十余里或者悬崖耸立,或则浅滩四伏,求其地形水势,适宜于建筑轮船码头之需要,仅有扬子江方面之人和湾,与嘉陵江方面之麻柳湾两段而已。”[5]

虽也有人和湾码头的计划,但是毕竟两江交汇处,才有大码头的气象,所以朝天、嘉陵码头是码头改建工程的鼎新之作,开工之日,还举行了隆重的奠基仪式。时任重庆商埠督办公署工务处处长傅友周主持了朝天、嘉陵码头的修建,并保留了奠基仪式的合影。

嘉陵码头奠基仪式的合影,照片中聚集了重庆政要。前排右五戴墨镜者为后任重庆首任市长的潘文华,第二排左三戴礼帽和眼镜者为傅友周。(此图来自上游新闻2020年3月19日《老照片定格傅友周的重庆岁月》一文)

朝天、嘉陵码头也不是一蹴而就的事,历时月余,方始竣事,复就嘉陵江方面(朝天门起经上下麻柳湾至千厮门)勘定之码头地段,详度形势,妥计工程,以码头为水路之枢纽,以堤路为码头之脉络,全部规划,次第兴工,一段完成即有一段之效用。至1927年9月后,朝天门瓮城被拆除,但城墙保存完整,只是周边景观大为变化。

城外一片生计场

朝天门外有大片沙嘴,潮涨潮落风景各不相同,朝天门外的大片沙洲俨然一个小社会,养活无数在此讨口的家庭。1947年杨世才所编《重庆指南十周年特刊》[6]中描述:

“朝天门沙嘴河坝,地处扬子嘉陵两江汇流之处,一到枯水季节,河畔现出临时棚户,结集成若干街市,横七竖八,四通八达。有轮渡码头可至施家河,木船揽载码头沿岸皆是,茶馆酒店饭馆旅馆无不齐备,外来之土产货物如柚子花生柑橘,均在此堆存待售,营业兴旺。所有木船之工人老板和下力夫以及过道小贩,满街满店,人品亦甚复杂,教场坝之所有,此处大概亦有之。”

这种场景似乎是古已有之:

“并有江湖歌女在茶馆中搭台卖唱者,此为重庆多年以来既有之古色古香,此处因是水陆交通往来要道,故市面甚为繁荣与城内相比较,别有风味,沙嘴有临时花果园,为江北静观以及其他各处运来,出卖之各种花果树苗,可惜好景不长,春季一过,河水上涨,又得迁居以待冬矣。”

抗战胜利后的朝天门一带,江面恢复了往日的平静,城墙虽有所损坏,主体建筑还在,取代城门楼的是成片的厂房类建筑。(原图源自法国《科学与旅游》(Sciences et Voyages)1956年129期“Sur les escaliers de Tchoung-King”)

看到这样的现象,路过的外地文人也叹为观止。《蜀游心影》[7]一书中“在重庆登岸”记载:

“从船上望去,河中的石洲上竟有无数的茅房,有些还正在搭建,起初我很疑心于那些房屋的水灾问题,我问茶房才知道,这些房屋并不时常在那里,只于秋季水干涸后临时搭建,春水将涨的时候便又完全拆去。这里的石洲不小,冬季常建大小房千数百栋,俨然一个小都市,凡重庆各种商品洲上莫不具备,并有戏园乐户,而独以赌博业最盛。

当然在此营业的多属小商人及农民,农民平时耕种,此时则以余暇从事小商业之经营,小商人常年为商,不过非其时不集合在此地而已,此地游牧式的都市经营,当然绝非重庆独有。据闻川江各处都有,可惜我没有时间一一考察其内容。”

偶翻故纸旧影,仅可见朝天门一二。晚清名臣张之洞曾有一首《重庆府》,其中几句似乎都在说朝天门。“名城危踞层岩上,鹰瞵鸮视雄三巴。”唯有站在朝天门处才能看出这样的气势。“吴画嘉陵不画入江处,丹青虽妙奚足夸?”如此胜景,连画圣吴道子都难以描绘,“清歌巴曲教渝舞,夜夜醉看巴江花。”朝天门是窥巴渝风俗和巴蜀风光的绝佳去处。

显然,朝天门本仅仅是一城门,却因位置无二、景观独特,而成为古代先贤的诗文流传处;又因两江之便,是古今的大码头、大港口;更一年四季的潮涨潮落,是千百家庭闲暇去处或是慰藉一家老小的生计之所。

满城山水,一眼重庆。每一个时代,看到朝天门,就看到了这座城的第一印象。

注释:

[1] 張大鉌:《巴蜀旅程談》《北京高等师范学校校友会杂志》,1916 年第2期,第253-289页。

[3] 凯礼:《巴蜀见闻录》《旅行杂志》,中国旅行社,1940年4月,第84页。

[5] 重庆商埠督办公署编:《重庆商埠督办月刊》,1927年第9期,第1-5页。

[7] 舒新城:《蜀游心影》,中华书局,1934年,第33-35页。

感谢重庆地理信息和遥感应用中心八二四研究所所长张海鹏、旅德学者牛佳良对本文提供的支持。

图文:张真飞

重庆考古

重庆考古