罗家坝遗址远景

罗家坝遗址位于四川省达州市宣汉县,海拔336米。地形属丘陵山区,三面环水,一面靠山,以河道为天然屏障。遗址保存较好,总面积约103.33公顷。自1999年至今共开展五次考古发掘,出土了一批十分丰富的考古实物材料,集中展示了战国早期至秦汉时期川东地区的考古学文化面貌和发展序列,是西南地区重要的考古发现之一,于2001年公布为第五批全国重点文物保护单位。遗址共发掘墓葬65座,分布密集而有序。除7座空墓外,其余58座均有不同数量的随葬品,其中有5座墓葬内使用了朱砂,此现象引起了笔者的关注。发掘报告称:“在人骨下撒朱砂这种现象在罗家坝墓葬中较多,是其埋葬习俗的一部分。”[1]在古代,丧葬是一项重要的民事内容,《礼记·昏义》有曰:“夫礼,始于冠,本于昏,重于丧祭,尊于朝聘,和于射乡。此礼之大体也。”[2]虽然墓葬中使用朱砂的现象在罗家坝墓地里不算普遍,但显然已不会是古人无意识而为之的偶然现象。那么,罗家坝墓地里埋葬的是一群什么人?在如此重视丧葬礼仪的社会背景下,朱砂为什么会在这5座墓葬中,却未见于其他墓里?此外,这种在墓葬中使用朱砂的行为肇始于何时,又于何时终止?当时人们是在怎样的意识下在墓葬里使用朱砂的?这些朱砂又来自何地?本文拟就上述相关问题从以下几个方面来进行讨论。

宣汉罗家坝遗址位置图

一、罗家坝遗址朱砂墓的情况及时代

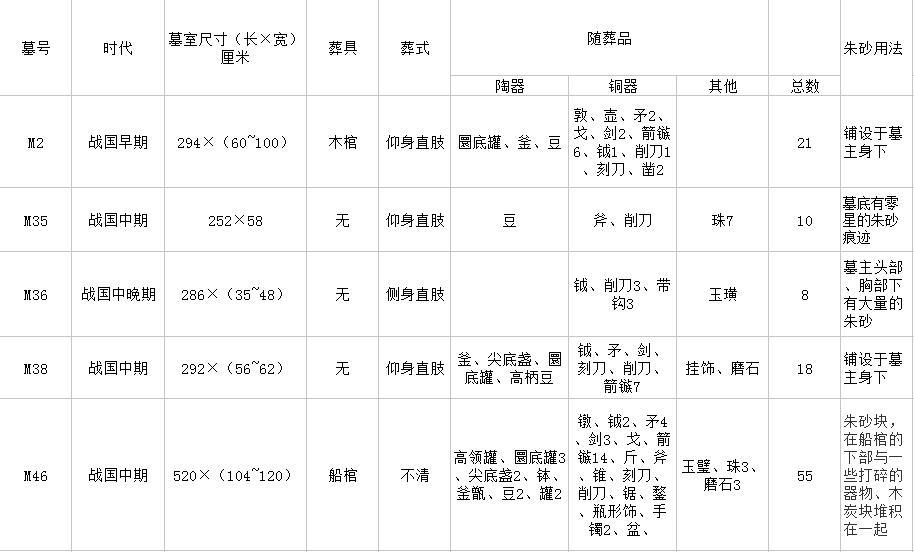

根据发掘情况,罗家坝遗址发掘的65座墓葬中,有58座墓葬中放置有随葬品,其中5座墓葬里使用了朱砂,分别是2号墓,35号墓,36号墓,38号墓,46号墓,下面对这5座墓葬的情况进行详细介绍。

(一)2号墓

墓葬形制:不规则长方形竖穴土坑墓,长294、宽60~100、深28~48厘米。填土为黄褐色沙土,包含少量木炭、石块和陶片等。

葬式葬具:墓室中部清理出略呈长方形的木质朽痕,腐朽严重,推测为长方形木棺,长180、宽40、残高30厘米。人骨仅存部分下肢骨和朽痕,仰身直肢葬,头向北,性别年龄不详。墓主人身下铺有一层朱砂。

随葬品:共21件。其中铜器18件,敦1、壶1、矛2、戈1、剑2、箭镞6、钺1、削刀1、刻刀1、凿2。陶器3件,圜底罐1、釜1、豆1。陶器放于棺外南端,铜剑置于墓主人腰间。

(二)35号墓

墓葬形制:长方形竖穴土坑墓。长252、宽58、深8~20厘米。墓底有零星的朱砂痕迹。

葬式葬具:未发现葬具及葬具朽痕。人骨保存极差,应仰身直肢葬,头向南,性别年龄不详。

随葬品:共10件。铜器2件,削刀1、斧1,分置于腰间左右两侧。陶器1件,为夹砂红胎黑皮陶豆,置于墓主人头上部。珠7颗,黑色角质,放置于胸部应作项链用。

(三)36号墓

墓葬形制:不规则长方形竖穴土坑墓,墓室极窄,长286、宽35~48、深17厘米。

葬式葬具:未发现葬具及葬具朽痕。人骨保存极差,应为侧身直肢葬,头向南,面向左,性别年龄不详。在墓主人头部和胸部下发现大量的朱砂。

随葬品:共8件。铜器7件,钺1,带钩3,削刀3。玉器为灰黑色玉璜1件。铜钺和削刀置于墓主腰间左右两侧,带钩、玉璜和削刀置于股骨和胫骨之间。

(四)38号墓

墓葬形制:长方形竖穴土坑墓。长292、宽56~62、深16~29厘米。

葬式葬具:未发现葬具及葬具朽痕。人骨仅存头骨和部分上肢骨,应为仰身直肢葬,头向南,墓主人左臂弯曲上举,右上臂残断,性别年龄不详。墓主身下铺有一层朱砂。

随葬品:共18件。其中铜器12件,剑1,钺1,矛1,刻刀1,削刀1,箭镞7。陶器4件,釜1,罐1,尖底盏1,豆1。玉石器2件,挂饰1,磨石1。铜钺置于头骨左侧,箭镞置于右上臂处,剑置于腰间左侧,石挂饰置于腹部,磨石和其他陶器均置于墓主脚下。

(五)46号墓

墓葬形制:长方形竖穴土坑墓,长524、宽104~120、深155厘米。填土为黄褐色沙土,包含较多的动物骨骼、木炭和陶片。

葬式葬具:推测为船棺,棺木痕迹长448、宽52、高43厘米。墓主骨架腐朽无存。

随葬品:共55件。其中铜器36件,剑3,钺2,矛4,戈1,斧1,斤1,刻刀1,锥1,锯1,瓶形饰1,盆1,鍪1,镦1,削刀1,手镯2,箭镞14。陶器12件,圜底罐3,高领罐1,釜甑1,尖底盏2,钵1,豆2,罐2。珠及玉石器7件,磨石3,玉璧1,陶珠1,玉珠1,水晶珠1。在墓室中部船棺的下部堆积着一些器物,明显是被人为打碎,包括断剑、矛、瓶形饰、箭镞、串珠等,且和大量的朱砂块、木炭块堆积在一起,“应是下葬过程中的一种仪式”[3]。

46号墓

46号墓下部随葬品及朱砂块

关于罗家坝遗址中墓群的年代问题,报告中根据出土器物组合较完整的典型墓葬对整个墓群进行了分类研究,最后将墓群分为8段共六期,第一期为春秋晚期至战国早期,第二期为战国早期,第三期为战国中期,第四期为战国晚期,第五期为战国末期至西汉早期,第六期为西汉中期。据此,使用了朱砂的5座墓中,2号墓属于战国早期,35号墓、38号墓、46号墓属于战国中期。报告未对36号墓的年代范围进行判断,由于罗家坝作为墓地使用的年代很长(从春秋末期至西汉中期),若该墓的时代不清楚,对后文的分析必然会造成一定程度的影响,故本文在报告已有结论的基础上,对36号墓的大致年代进行分析。

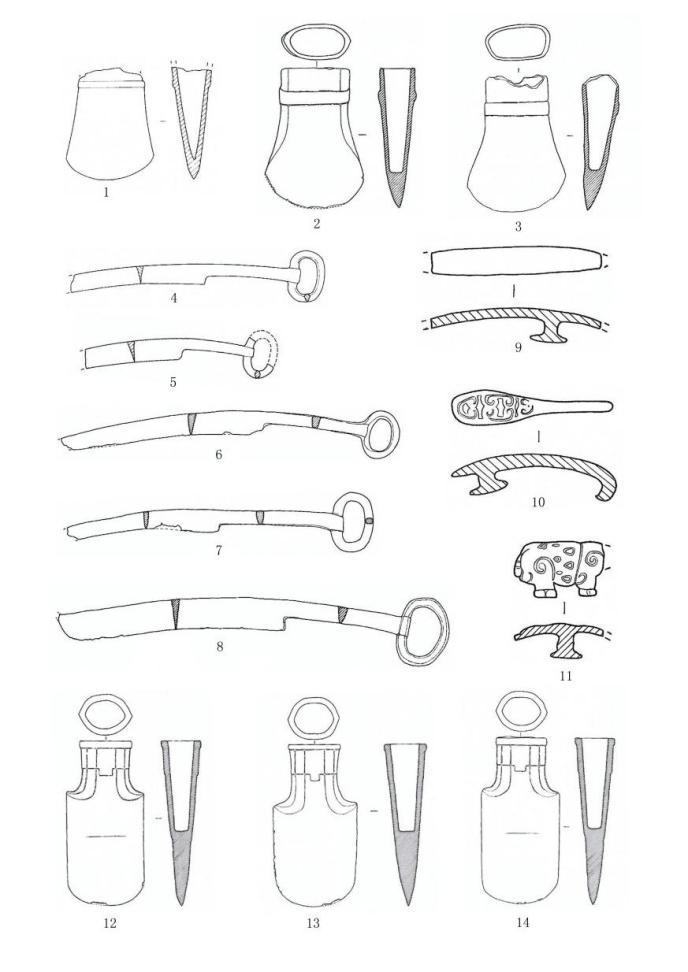

36号墓仅出土了铜器7件和玉璜1件,无随葬陶器。在第二至第四期的墓葬中,铜器组合虽都以兵器(矛、剑、钺)和生产工具(削刀、刻刀、凿)为主,但从第四期开始,生产工具大量减少,仅存部分削刀和凿。到第五期,以48号墓为代表的7座墓中,矛、剑、钺的组合基本消失,大部分墓仅存钺和削刀,铜装饰品增加,并开始出现少量铁器。36号墓出土的7件铜器中分别有钺1件,削刀3件,带钩3件,已不见前期的铜器组合,但也未发现铁器和陶器,时代特征不甚明显,故不能妄加断定其属于某一时期。铜钺M36:1椭圆形銎口,无肩,直腰,弧刃,銎口部饰有一道凸棱,形制与M23:1、M53:15十分相似,大小也比较接近;36号墓所出的3件铜削刀形制相似,保存较完整的M36:2椭圆形圜首,直柄,凹曲刃,与M2:18、M35:3、M56:8、M63:3形制十分接近。而36号墓所出的钺和削刀与第一期的墓葬33号墓中钺和削刀的形制特征差异十分明显,同时,以32号墓为代表的第六期大量流行平底陶器和铁器,与36号墓的特征也不相符。上述提到,报告中认为2号墓的年代为战国早期,35号墓为战国中期偏晚,23号墓、35号墓、56号墓、63号墓属于战国晚期偏早。据此,我们可以认为,36号墓的年代应属战国中晚期,至迟应不晚于战国末期。

综上,罗家坝遗址5座朱砂墓的大致年代已清楚。墓葬中使用朱砂的现象最早出现于战国早期,战国中晚期最盛行,到战国末期或已接近消失。

宣汉罗家坝遗址墓葬出土的铜钺、削刀、带钩等[4]

1、2、3.铜钺(M36:1、M23:1、M53:15) 4、5、6、7、8.铜削刀(M36:2、M35:3、M56:8、M63:3、M2:18) 9、10、11.铜带钩(M36:8、M36:7、M36:3) 12、13、14.铜钺(M33:69、M33:66、M33:66)

二、朱砂墓主人的族属和身份

(一)朱砂墓主人的族属问题

罗家坝遗址位于渠江二级支流后河和中河的交汇处的一级台地上,渠江是嘉陵江的主要支流之一。渠江古称潜水、宕渠水、渝水。《水经注·江水》载:“宕渠水即潜水、渝水矣。”[5]《水经注》卷29《潜水》“潜水出巴郡宕渠县”注:“县以延熙中分巴郡立宕渠县,盖古賨国也,今有賨城,县有渝水,夹水上下皆賨民所居”。[6]宕渠县即今之渠县,宕渠水(即潜水、渝水)就是今天的渠江。而在古代,嘉陵江也被称为“渝水”。《周地图》云:“水源出秦州嘉陵,因名嘉陵,经阆中,即阆中水,亦曰阆江,又曰渝水。”[7]《史记·司马相如列传》集解引郭璞曰:“巴西阆中有俞水,獠人居其上,皆刚勇好舞。……賨民善歌舞,多居俞水左右。”[8]《后汉书》曰:“阆中有渝水,其人多居水左右,天性劲勇。”[9]《通典》卷187《边防三·板楯蛮》:“巴人呼赋为賨,谓之賨人焉。代号为板楯蛮夷。阆中有渝水,其人多居水左右。”[10]文献中提到的“賨人”,再早又名“板楯蛮”,其名来源于木盾。板楯蛮以木板为盾,由于他们在征战中善使木板盾牌,故人们称其为“板楯蛮”,后遂成为族称。邓少琴先生在《巴史新探》里说:板楯即木盾,是一种武器,又称彭排或彭旁,使用这种武器的民族,遂被称为板楯蛮或彭人[11]。徐中舒先生认为,巴人有廪君蛮和板楯蛮两个支系[12]。廪君蛮以白虎为祖先,世代尊崇祭祀,而板楯蛮则以射杀白虎为功。那么,板楯蛮何时被称为“賨人”?《晋书》卷120载:“秦并天下,以为黔中郡,薄赋敛之,口岁出钱四十。巴人呼赋为賨,因谓之賨人焉”。[13]因此“賨人”在秦汉以后逐渐代替“板楯蛮”成为族称。

“巴”的内涵十分丰富,巴人是一个组成复杂的大族系。《华阳国志·巴志》说巴国“其属有濮、賨、苴、共、奴、獽、夷、蜒之蛮”[14],“賨”是古代“巴”重要的一支,巴的地域为“其地至鱼复,西至僰道,北接汉中,南极黔涪”[15]。“鱼复”即今重庆奉节,“僰道”即今之宜宾,“汉中”为今陕南汉中盆地,“黔涪”即今彭水、酉阳一带。在我国古代民族史的研究上,由于“巴”的组成复杂,有关“巴”的历史文献又很少,且语焉不详,甚至互相矛盾,考古发掘出土的实物资料能直接说明“巴”各族关系的又极少,所以学者们常常仁智互见,自圆其说,自成一家,在许多方面一直难以达成共识,因此“巴”史的研究一直存在许多谜团。但对于“巴”和“賨”的地域范围,在文献里记载是比较清楚的。宣汉罗家坝遗址在地理位置上,与开州、云阳、万州连成片应视为一个区域,同时从宣汉沿渠江、嘉陵江而下可到达重庆地区,在春秋战国至秦汉时期这一带正是巴人活动的密集地区,在这些地方也都发现了许多巴人墓葬。因此,罗家坝遗址中的墓地应是春秋晚期至秦汉时期的巴人墓地,根据地理位置可以进一步推测,罗家坝墓地的族属应该就是巴人中的板楯蛮支系,5座朱砂墓的主人也应该是“板楯蛮”。

(二)朱砂墓主人的身份

因尸骨保存情况普遍较差,报告内未对罗家坝墓主人的性别进行鉴别,但我们可以根据墓葬内的随葬品作一些推测。根据5座墓葬出土的随葬品可知,铜器占该墓遗物总数比例2号墓为85.7%,35号墓为20%(其中珠7枚占70%),36号墓为87.5%,38号墓为66.7%,46号墓约为65.5%。而随葬的铜器中又以兵器为大宗,墓葬内也未发现女性特征十分明显的遗物,所以大致能推断,5座朱砂墓的墓主人为成年男性。文献记载:“巴、楚数相攻伐”[16]“巴为楚所逼,迁居阆中”[17]“巴、蜀世战争”[18]。战国时期,巴与楚、蜀时有战争。王仁湘先生曾提出:“罗家坝墓地也许是一批战死者的归宿之地。”[19]这种说法具有一定的可能性。从出土的大量青铜兵器和工具来看,罗家坝墓地埋葬的死者绝大部分为成年男性,且生前习武,可能为巴国的武士。而从保存的尸骨来看,有的尸骨不全、骨骼位置异常、铜钺砍进髋骨、铜剑插入身体未取出等现象,说明墓主生前可能在战斗中受伤甚至死亡,尸体未经过处理便下葬。而7座挖好的空墓或是由于未找到尸骨,或来不及入葬等原因所造成的。

关于朱砂墓主人身份的猜想,似乎也能从墓内使用朱砂的多寡得到一些启发。35号墓和46号墓的时代同为战国中期,46号墓“船棺的下部堆积部分器物,和大量朱砂块堆积在一起”[20],而在随葬品数量最少的35号墓里,仅“墓室底部有零星朱砂痕迹”[21]。葬具方面,整个罗家坝墓地除7座空墓外,其余58座墓葬中只有8座发现有葬具,其中2座墓内就发现有使用朱砂,分别为2号墓(木棺)、46号墓(船棺)。从随葬品数量来看,58座墓葬均有随葬品,其中33号墓最多(共203件),超过50件的有3座,分别是44号墓(56件)、46号墓(55件)、53号墓(57件),小于10件的则有22座墓葬,其中只有1座墓葬(36号墓)使用了朱砂。罗家坝墓地的这种情况与早前的二里头遗址颇有些相似。在二里头遗址里,朱砂用量与墓葬规模成正比,如二里头80IIIM2,长、宽分别为2.55米和1.2米,是现知最大的一座墓葬,其墓底铺设的朱砂最厚达6厘米[22];相反,大量非正常死亡者的墓葬,其墓主人无一使用朱砂者[23]。朱砂葬的使用最早当源于二里头遗址的上流社会,并成为大、中型墓中的一种隆重且含有一定宗教涵义的葬俗。虽然二里头文化比罗家坝遗址在时间上早了一千多年,但从墓葬里使用朱砂的方面来看,仍具有一定的启示意义。

河南殷墟妇好墓

据《华阳国志·巴志》记载“周武王伐纣,实得巴蜀之师,著乎《尚书》。巴师勇锐,歌舞以凌殷人,殷人倒戈,故世称之曰‘武王伐封,前歌后舞’也。”[24]巴人因参加武王伐封,为建立西周王朝立下了不朽功勋,因此周天子“昔武王既克殷,以其宗姬于巴,爵之以子。[25]”以姬姓贵族为国王,巴族上层为各级官吏或蛮夷君长的巴子国得以建立。得到中央王朝的赏赐和分封,这对于当时偏居西南一隅的巴人来说,其心理上必定会产生一种自豪感与认同感,可想而知,此后的巴国,上到王侯贵族、下到平民百姓,无一不受到周王朝政治、经济和思想文化等各方面的浸染,而墓底铺设朱砂作为中原贵族的一种重要葬制也必然会给巴国上层人士的丧葬观念产生一定影响,从而产生效尤。

综合以上情况可大致看出,46号墓墓主人生前地位较高,可能是次于33号墓墓主的中层贵族。2号墓虽然随葬品数量不及46号墓,但内容丰富,其中铜壶(M2:2)十分精美,且有葬具,故生前地位也应该不低,或为小贵族。而其余三座无葬具且随葬品数量及规格也不及2号墓和46号墓,但随葬品有铜器、陶器或玉石器,或为有一定事业功绩的人士。从整个墓地的情况来看,罗家坝墓地的墓主生前大部分为中下层士兵或平民,个别为中上层的贵族或将士。

罗家坝遗址2号墓出土狩猎纹铜壶

三、朱砂葬的由来

如果以上猜想成立,那为什么会在这5座墓中使用朱砂呢?

事实上,在我国的新石器时代晚期,古人们就已经开始在墓葬内使用朱砂了。根据考古资料发现,在仰韶时代的一些遗址或墓葬里,使用朱砂的方式有多种,或在墓葬填土中掺以朱砂,或是在棺椁上涂抹朱砂,或涂撒在随葬品或尸骨尤其是头顶骨之上。比较典型的例子有河南灵宝西坡仰韶文化墓地的27号墓,安徽凌家滩87M4,湖北荆门龙王山墓地10号墓,这几例墓葬的年代均在距今5000年以前,是目前所知朱砂用于下葬填土最早的例子。但仰韶时代使用朱砂的墓葬发现并不多,这类墓葬在各墓地中所占比例也很低。到龙山时代的陶寺文化,则继承了仰韶时代用朱砂铺设墓底的做法,并将其纳入一套有序的、近乎制度性的丧葬仪式之中[26]。陶寺遗址大中型墓葬使用朱砂和葬具是一种普遍现象,且无性别之分[27],贯穿了陶寺文化的始终[28]。到了二里头文化,朱砂在葬仪中的使用变得更加规范化。在二里头遗址中,长度在2米以上的大中型墓几乎无一例外均使用了朱砂,且用量与墓葬规模成正比,墓主人以成年男女性为主,甚至有50岁以上的老年者,这说明朱砂的使用者一般是地位较为尊崇的人士,且性别无限。相反,大量非正常死亡者的墓葬无一使用朱砂[29]。吸收二里头文化发展而来的二里岗文化,墓内使用朱砂的情况更为普遍,分布区域也更为广阔,基本与二里岗期文化分布区相一致[30]。中型墓使用朱砂铺设墓地已成为商代前期墓葬仪式中不可或缺的一个程序,西周晚期的青铜器庚嬴卣,其铭文为“隹王十月既望,辰在己丑,王格于庚赢宫。王蔑庚赢历,赐贝十朋,又丹一 。庚赢敢对扬王休,用作厥文姑宝尊彝。其子子孙孙万年永宝用”。铭文内容为周王赏赐庚赢贝和丹砂的故事,说明了西周时期,丹砂为中央王朝所控制的史实。其中的

。庚赢敢对扬王休,用作厥文姑宝尊彝。其子子孙孙万年永宝用”。铭文内容为周王赏赐庚赢贝和丹砂的故事,说明了西周时期,丹砂为中央王朝所控制的史实。其中的 ,郭沫若释读为“管”,“古人于丹砂必以竹管盛之,故计丹之数即曰丹几管,犹今人言笔几管也”[31]。按,该字从木、从厈,当隶定为“棺”。“丹一棺”应即一次葬仪所需要的丹砂。丹以棺计,正符合考古揭示夏商周贵族之葬仪。以上可知,仰韶时代中期,墓内使用朱砂开始成为我国史前贵族丧葬中的组成部分,但使用方式多样,且尚未成为定式。到了陶寺文化,墓底铺设朱砂成为一种规范,并发展为一种贵族葬仪制度,沿用至夏商周三代。

,郭沫若释读为“管”,“古人于丹砂必以竹管盛之,故计丹之数即曰丹几管,犹今人言笔几管也”[31]。按,该字从木、从厈,当隶定为“棺”。“丹一棺”应即一次葬仪所需要的丹砂。丹以棺计,正符合考古揭示夏商周贵族之葬仪。以上可知,仰韶时代中期,墓内使用朱砂开始成为我国史前贵族丧葬中的组成部分,但使用方式多样,且尚未成为定式。到了陶寺文化,墓底铺设朱砂成为一种规范,并发展为一种贵族葬仪制度,沿用至夏商周三代。

罗家坝遗址的5座朱砂墓,使用朱砂的方式却并不完全遵照这种“准则”。而这种情况并不是只出现在罗家坝墓地,在其他地方也有所发现。荥阳西史村和郑州商城墓葬描述为“撒在人骨架上下”,可能是长年累月人骨受到朱砂的浸染所致。商洛东龙山的几例比较特殊,墓内发现的朱砂除了一例是器物涂朱外,其他三例均位于墓主人下肢部位,用量很少。可以看出,虽然墓底铺设朱砂作为最主流的使用方式一直延续,但不同时期各个地区仍然存在其他形式的使用方式,不过这些差异也不排除是年月积累、各墓葬的外部环境与内部条件的差异、人为盗扰、发掘操作不当等各种因素所致,总之,这类墓葬可视作对中原高等级葬仪的效尤,或应用普及下的产物。宣汉地区所处的地理位置十分特殊,巴文化自身又具有多元化的文化因素和突出的地方性特征,加之在各方面又受到周王朝和周边各国的影响,因此,在墓葬使用朱砂方面表现出地方特色就并不奇怪,而朱砂用量的多寡,则说明尽管靠近产地,但在使用上却受到诸多因素的限制等。

四、巴人对朱砂的开采和利用

朱砂,又名丹砂、辰砂,化学名为硫化汞(HgS),是炼汞的主要矿物原料。由于朱砂颜色鲜红夺目,在新石器时代中期开始,先民便将其涂抹于器物表面。在我国最早开始认识并使用朱砂的是湖北宜都城背溪文化,城背溪遗址出土的一件陶盘表面涂有朱砂,年代在距今6400~5300年[32]。此外,同时期的河姆渡文化里,河姆渡遗址第3层出土的一件朱色漆碗,其所用颜料为朱砂,年代约为距今6000年[33]。此后,作为一种珍贵的颜料,朱砂常被用来涂抹在某些特殊的器物或建筑表面,可能与原始信仰有关。在河南灵宝西坡遗址属于仰韶文化的大型房屋105号房址的地面、房基夯土层、草拌泥层以及柱洞中发现了朱砂,另在石斧(F105:7)刃部也粘附有朱砂,可能与朱砂的加工有关[34]。周天子宫室地面敷朱红色涂料(可能以血料掺合朱砂),称为“丹地”。

每一种社会形态都有与其相适应的文化,并会随着社会物质生产的发展而发展。随着民族的产生和发展,文化也具有民族性,其独特性体现在各个方面。在考古资料的运用上,族群溯源研究的基础主要在器物学,同一类风格相同或相似的器物,应该是由同一类有共同文化特征和价值观念的族群所创造。由于文献的缺载,目前关于巴人的起源和早期巴人的活动区域还不是十分明确,但对于春秋中后期至战国时期的巴人活动范围,文献记载十分明白。巴人的起源,可能比我们预想中更早,可能与创造大溪文化的群体有关,向上溯源,甚至可以早到城背溪文化。这种推断并不是空穴来风,在距今7000多年前的城背溪文化时期就普遍流行的圜底器类,被考古研究者称为“罐釜文化”,在后来发展有序的大溪文化→屈家岭文化→石家河文化(或称白庙遗存文化),直至商周时期的巴文化遗址中都被沿袭并发扬,晚期巴文化已经积累了丰富的考古资料,典型的陶器器类仍然为圜底釜、鍪、罐、豆、壶等。因此,早期巴文化的产生并不是偶然的,它应当是峡江地区新石器时代土著文化在不断融合中的延续和发展,或者认为生活在新石器时代早期峡江地区的古人类有可能就是巴人的祖先。结合在城背溪遗址出土的涂朱陶盘,可以大胆推测,我国最早使用朱砂的族群很可能就是巴人的先民。

关于我国朱砂的出产地,据地质普查和勘探,主要有四个汞矿成矿区:昆仑—秦岭成矿区、三江成矿区(川西和云南中西部)、武陵成矿区(湘西黔东、川东南、鄂西南)和右江成矿区(滇东南、黔西南和广西)[35]。古代文献对朱砂的产地也多有记载,汉代许慎在《说文解字》说:“丹,巴、越之赤石也。”陶弘景所著《名医别录》中记载:“丹砂产于巴州”,“巴州”即今重庆东南数百公里处,乌江流域的山岳地带,“越”指南越,大致为两广地区及越南北部。苏颂著《图经本草》载“今以辰州产者品质最佳,故称辰砂”,“辰州”位于今湖南省。对于丹砂矿的开采,战国《管子·地数篇》中有“上有丹砂者,其下有闾金”之载。《山海经》记载有十处丹砂产地,六处位于水中[36]。在今川黔湘汞矿的矿化地区内,河床或两岸的冲积砂砾层中,重砂里面含丹砂和自然金很丰富。地质工作者曾报告,在湘西川北的“砂金区域砂砾中,亦常含细粒朱砂”[37]。根据现代地质矿物学的研究,我国先秦时期主要从河床中淘取朱砂[38]。这对于长期傍水而居、靠水为生的巴人来说,擅长水性无疑又为他们开采朱砂增添了一项巨大优势。

自陶寺文化将朱砂纳入葬仪并将使用方式加以规范以来,夏商周三代葬制一直受其影响并将之承袭。加之在春秋战国时期,随着炼丹术士炼造丹药的兴起,各诸侯国国君和达官贵人趋之若鹜,中原及北方地区的统治者及高层贵族对于朱砂的需求量激增。由于北方地区朱砂资源的稀有[39] ,加之朱砂开采和长途运送或贡纳所产生的附加值,因此,朱砂一度成为具有战略意义的稀有资源。《华阳国志· 卷一》中记载巴的地域“其地至鱼复,西至僰道,北接汉中,南极黔涪”,虽不能确定这是否就是巴国地域确切的分界线,但我们可以从中了解巴人活动的范围,而这正是丹砂资源分布十分丰富和密集的区域,拥有这种得天独厚的自然优势,加之外部需求和利益的刺激,于是巴人便走上了从事开采、使用和贩运朱砂的道路。除了生活上、宗教上和葬仪方面的用途,由于朱砂独特的药用价值,频繁的战事也大量需要这种创伤良药。在此后,整个春秋战国时期,巴国与楚国、秦国之间,围绕丹砂的战争几乎从未停息过,但在这一时期的大部分时间里巴人都一直掌握着对丹砂的开采和控制权。随着人们发现由丹砂提炼出的水银其抗腐性极强,加之战国时期炼丹术的兴起,到秦始皇统一全国后,朱砂的生产达到了空前的高度。仅始皇陵内的朱砂和水银的用量就难以计数了。当时,最著名的例子就是巴寡妇清,司马迁曾在《史记·货殖列传》中记载:“巴寡妇清,其先得丹穴,而擅其利数世,家亦不訾……秦皇帝以为贞妇而客之,为筑女怀清台。清,穷乡寡妇,礼抗万乘,名显天下,岂非以富邪?”巴郡的寡妇清凭借经营朱砂产业积累了巨大的财富和威望,其死后秦始皇甚至筑台缅怀,朱砂在当时的重要程度可见一斑。由于水银的抗腐性远胜过朱砂,而且利用汞蒸气的毒性还可以保护墓室的安全,加之漆器的流行、炼丹术的发展和东汉道教的兴起对朱砂的需求猛增,墓葬内使用朱砂的现象逐渐消失,并逐步发展为通过其它的形式来表达当时人们的生死观。但可以肯定的是,我国的先民们对朱砂的喜爱和需求自从新石器时代开始就再也没有减少过。

五、对宣汉罗家坝朱砂葬有关问题的认识

对于上古时代的信仰对象和方式而言,恐怕没有比太阳和红色更为普遍的了。红色的太阳、火焰、血液,是人类凭直观就能认识的维系生命的物质(太阳带来光明和能量,火能助人饮食御寒、抵御野兽;血液则是维系生命的重要部分),人们以红色物质敛葬,表达着“灵魂不灭”的愿望。通过前文的论述我们知道,红敛葬在我国历史十分悠久,肇始于旧石器时代。我国先民对朱砂的认识萌芽于新石器时代中期,在中原仰韶文化分布区等区域,距今5000年前朱砂开始被用于墓葬内,其使用方式经过了由墓葬填土撒朱砂、随葬品或人骨涂朱,逐渐过渡到向墓底铺设朱砂的方式,发展到陶寺文化时期得到规范,并成为其贵族葬仪中重要的组成部分,此后这一葬制一直沿用于夏商周三代的中高级贵族墓中。

通过了解这一背景,比较分析宣汉罗家坝墓葬的年代、葬制和随葬物等方面,我们对罗家坝朱砂墓有了具体全面的认识,大致知道罗家坝墓地的族属可能是巴人中的“板楯蛮”支系,埋葬的死者可能是一批巴族武士,大部分为中下层士兵或平民。5座朱砂墓中,时代最早的2号墓为战国早期,战国中晚期墓葬有3座,到战国末期或已消失。从葬具和随葬品来看,5座朱砂墓主人的身份地位都不会很低,这也和其他地区使用朱砂葬的墓主身份大致吻合。由于宣汉地区所处的地理位置特殊,且使用朱砂的墓主人为巴族,因此在使用朱砂方面与中原和其他地区体现出一些差异,表现出多种形式的使用方式,有一定的地方和民族特色。此外,本文还提及了我国朱砂矿的主要分布地区,分析了巴人成为古代开采朱砂的主要族群的历史因素,因此笔者推测,罗家坝墓葬中所用的朱砂,应该就来自盛产朱砂的大巫山地区。至于为什么未在遗址内规格更大、级别更高的33号墓内发现使用朱砂,其实这一现象也不难解释。东周时期,国家分崩离析,社会动荡不安,礼制混乱,上下无序,朱砂作为一种能体现墓主身份的物品,其使用也变得混乱,因为相较于青铜器、金银器等这种具有更高技术含量、更为贵重的奢侈品来说,朱砂的获取相对更容易,这对于盛产朱砂的巴地来说更是如此。而33号墓通过随葬的大量青铜器、玉石器等,难道不是能更加彰显其身份地位的尊贵吗?

从现有考古资料来看,在秦汉时期的巴人墓葬里就几乎没有发现使用朱砂的现象了。在周边地区,不管是在被认为有巴国王陵级别墓葬的涪陵小田溪墓群,还是万州大坪东周墓地、开县余家坝东周墓地和云阳李家坝墓地等巴文化墓葬,都未曾发现像罗家坝这5座墓中直接使用朱砂的现象,而至多表现为使用有朱色的漆棺,或随葬朱色漆木器。同为时代大致相当的巴文化墓地,引起这种现象差异的原因还有待日后进一步的探讨。不过从某种意义上来说,或许也可将其视为朱砂葬的另一种表现形式。而在不远处的贵州务川地区经考古发掘的大坪汉墓群,半数以上的墓葬出土有粉末状或颗粒状朱砂,多者达百余粒,经硫同位素测定,均产自当地。对于如此葬俗,也值得我们关注。

贵州务川大坪汉墓群M7随葬的丹砂(李飞提供)

附表:罗家坝遗址中的朱砂墓

说明:本文原载于《重庆文物考古论集》(第一辑)。本公众号转载时文字略有修改,增加了部分图片,读者引用时请以原刊为准,并注明原刊物出处!

注释:(上下滑动查看)

[1] 四川省文物考古研究院等:《宣汉罗家坝》,北京:文物出版社,2015年,第293页。

[2] 陈注:《礼记》,上海:上海古籍出版社,1987年,第325页。

[3] 四川省文物考古研究院等:《宣汉罗家坝》,北京:文物出版社,2015年,第213页。

[4] 四川省文物考古研究院等:《宣汉罗家坝》,北京:文物出版社,2015年,第178页。

[5](北魏)郦道元著,谭属春、陈爱平点校:《水经注》,长沙:岳麓书社,1995年,第246页。

[6] 北魏)郦道元著,陈桥驿校证:《水经注校证》,北京:中华书局,2007年,第688页。

[7] 王建纬:《古渝水考》,《四川文物》,2001年第4期,第66页。

[8] (汉)司马迁撰:《史记》卷117《司马相如列传》,北京:中华书局,1959年,第3039页。

[9] (南朝宋)范晔撰:《后汉书》卷86《南蛮西南夷列传》,西安:太白文艺出版社,2006年,第661页。

[10] (唐)杜佑撰,王文锦等点校:《通典》,北京:中华书局,1988年,第5054页。

[11] 邓少琴:《巴史新探》,《邓少琴西南民族史地论集(上)》,成都:巴蜀书社,2001年,第56页。

[12] 徐中舒:《四川涪陵小田溪出土的虎纽錞于》,《文物》,1974年第5期,第82页。

[13](唐)房玄龄等撰:《晋书》卷120,北京:中华书局,1974年,第3022页 。

[14](晋)常璩著,刘琳校注:《华阳国志校注》卷一《巴志》,成都:时代出版社,2007年,第8页。

[15](晋)常璩著,刘琳校注:《华阳国志校注》卷一《巴志》,成都:时代出版社,2007年,第6页。

[16](晋)常璩著,刘琳校注:《华阳国志校注》卷一《巴志》,成都:时代出版社,2007年,第24页。

[17] 董其祥:《巴史新考》,重庆:重庆出版社,1983年,第122页。

[18](晋)常璩著,刘琳校注:《华阳国志校注》,成都:时代出版社,2007年,第10页。

[19] 徐光冀等:《罗家坝遗址笔谈》,《四川文物》,2003年06期,第14页。

[20] 四川省文物考古研究院等:《宣汉罗家坝》,北京:文物出版社,2015年,第212页。

[21] 四川省文物考古研究院等:《宣汉罗家坝》,北京:文物出版社,2015年,第175页。

[22] 中国社会科学院考古研究所二里头队:《1980年秋河南偃师二里头遗址发掘简报》,《考古》,1983年第3期。

[23] 中国社会科学院考古研究所编著:《偃师二里头》,北京:中国大百科全书出版社,1999年,第336页。

[24](晋)常璩著,《华阳国志》卷一《巴志》,齐鲁书社,第2页。

[25](晋)常璩著,《华阳国志》卷一《巴志》,齐鲁书社,第2页。

[26] 方辉:《论史前及夏时期的朱砂葬——兼论帝尧与丹朱传说》,《文史哲》,2015年第2期,第56页。

[27] 高炜、高天麟、张岱海:《关于陶寺墓地的几个问题》,《考古》,1983年第6期,第533页。

[28] 高炜、高天麟、张岱海:《关于龙山文化陶寺类型的年代与分期》,《史前研究》,1984年第3期,第31页。

[29] 中国社会科学院考古研究所编著:《偃师二里头》,北京:中国大百科全书出版社,1999年,第391页。

[30] 方辉:《二里岗期中型墓的性质与早商国家的形成》,安志敏先生纪念文集编委会:《考古一生:安志敏先生纪念文集》,北京:文物出版社,2011年,第361页。

[31] 郭沫若:《释丹 》,《殷周青铜器铭文研究》,北京:科学出版社,1961年,第168-170页。

》,《殷周青铜器铭文研究》,北京:科学出版社,1961年,第168-170页。

[32] 陈振裕、杨权喜:《宜都县城背溪遗址》,《中国考古学年鉴(1984)》,北京:文物出版社,1985年,第139-140页;湖北省文物考古研究所:《宜都城背溪》,北京:文物出版社,2001年,第41页。

[33] 王进玉、王进聪:《中国古代朱砂的应用之调查》,《文物保护与考古科学》,1999年第1期,第40页。

[34] 河南省文物考古研究所等:《河南灵宝西坡遗址105号仰韶文化房址》,《文物》,2003年第8期,第8-9页。

[35]《汞矿地质与普查勘探》编写组:《汞矿地质与普查勘 探》,地质出版社,1978年,第18页。

[36] 高志伟:《考古资料所见赭石、朱砂、铅丹及其应用》,《青海民族大学学报》,第37卷第1期,第107页。

[37] 刘国昌:《中国汞矿生成及分类》,《地质评论》,1947年第5期,第363页。

[38] 高志伟:《考古资料所见赭石、朱砂、铅丹及其应用》,《青海民族大学学报》,第37卷第1期,第106页。

[39] 张弛:《仰韶文化兴盛时期的葬仪》,《考古与文物》,2012年第6期,第26页。

文稿:余菀莹

重庆考古

重庆考古